はじめての七五三

—– 目次 —–

まだ2歳なのに、今年が七五三ってホント?

2023年の七五三対象年齢

3歳の七五三

- 数え年…2021年生まれ(令和3年生まれ)

- 満年齢…2019~2020年生まれ(平成31年/令和元年生まれ~令和2年生まれ)

5歳の七五三

- 数え年…2019年生まれ(平成31年/令和元年生まれ)

- 満年齢…2017~2018年生まれ(平成29~30年生まれ)

7歳の七五三

- 数え年…2017年生まれ(平成29年生まれ)

- 満年齢…2015~2016年生まれ(平成27~28年生まれ)

あまり使用する機会のない「数え年」ですが、神社での「厄払祈願」「厄除祈願」、「七五三詣」などで使用されます。

あれ?数え年で何歳だっけ?と迷う方も多いので簡単な計算方法をお教えしますので、お子さまに当てはめて計算してみてくださいね。

誕生日後 → 満年齢+1歳

数え年と満年齢、どちらでお祝いするもの?

日本では長く「新年になるとひとつ歳を取る」数え年が一般的だったので、七五三も数え年で行うのが本来です。

ただ現在は「誕生日にひとつ歳を取る」満年齢が一般的。要は数え年でも満年齢でも、その家庭の事情に合わせてどちらを選んでも間違いではありません。

簡単にご説明すると、今年のお正月に2歳のお誕生日をすでに迎えている場合、2023年の七五三は満年齢で迎えることになります。

男の子と女の子、何歳でやるの?

多くの神社や地域では

3歳→男女

5歳→男

7歳→女

が多いようです。

実際にはいつ、何をするの?

節目に当たる年の11月15日に、近隣の神社やお寺などに参拝。ここまで無事成長したことに感謝し、この先の健康を祈ります。

現在では参拝前後に写真館などで記念撮影をして、その後レストランやホテルなどでお祝いの食事という流れがあります。

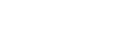

11月15日が平日に当たることが多いため、現在では10月か11月の土日祝日に行う家庭が大半です。

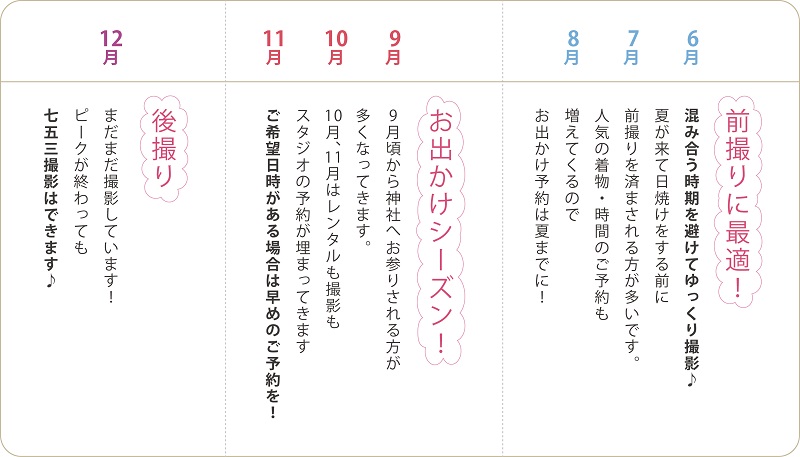

まずは、ご相談に来てみませんか?

一般的な七五三記念の流れ

はじめての七五三では、お子様に負担をかけないように夏までに記念撮影を済ませて、秋には神社へお参りして、ご家族で食事会をするのが一般的です。

七五三の記念撮影は、特典がいっぱいだったり、秋のレンタルもついている前撮りが人気です。

お参りは自前の着物で行って、シーズン後にゆっくり後撮りをされる方もいらっしゃいますし、お参りは7歳の時にして、3歳の時は撮影だけ、なんてママもいらっしゃいますよ。

みんなどうしてたの?

まずは、ご相談に来てみませんか?

料金はどれくらい?

・神社へのご祈祷料

(相場は5,000円ですが、ご祈祷料金が決まっている神社もあります)

・お参りの際のお着物レンタル代

(3歳の場合、着物が心配な方はフォーマルな洋装でお参りされる方もいます)

・記念撮影の料金

・会食をされる場合はお食事代

七五三では、上記の費用がかかるのが一般的です。

他に祖父母が遠方から来られる場合は、お車代(交通費)を持つケースもあります。

お着物レンタル代

※ 秋のお参り時に 、お持ち込みのお着物でヘア着付のみも承っております。

※ 秋のお参り時に 、お持ち込みのお着物でヘア着付のみも承っております。

料金は同一となります。

3歳の七五三でオススメの撮影プラン

「七五三」素朴な疑問あれこれ

▼ 早生まれの子は数え年or満年齢、どちらでやるのが正解?

どちらの歳を選んでもOK。

「3歳のときに着る被布(ひふ)は小さいうちがより似合うから、早めに着せたい」というご家庭があっても、「着物を着てもグズらないように、なるべく大きくなってから」というご家庭があってもよいのです。

▼ きょうだいの片方を数え年、もう片方を満年齢で一緒にやってもいい?

もちろんOKです。お子様たちの状況やご家庭の事情に合わせて差し支えありません。

▼ 神社に行くのに、予約は必要?

七五三の時期は混み合うことも多いので、予約しておくほうが安心です。

神社によっては、祈祷代金の料金を設定している場合もあるので、神社のHPや、電話で問い合わせてみてください。

▼ 付き添いの大人は何を着ればいいの?

引き立てるような落ち着いた色合いで、フォーマル寄りの服装がおすすめ。

パパはスーツ、ママは着物(留め袖や訪問着など)もしくはスーツやワンピースというのが一般的です。

まずは、ご相談に来てみませんか?

七五三 お役立ちトピック一覧

店舗情報・ご予約

|

|

|

|

|

|